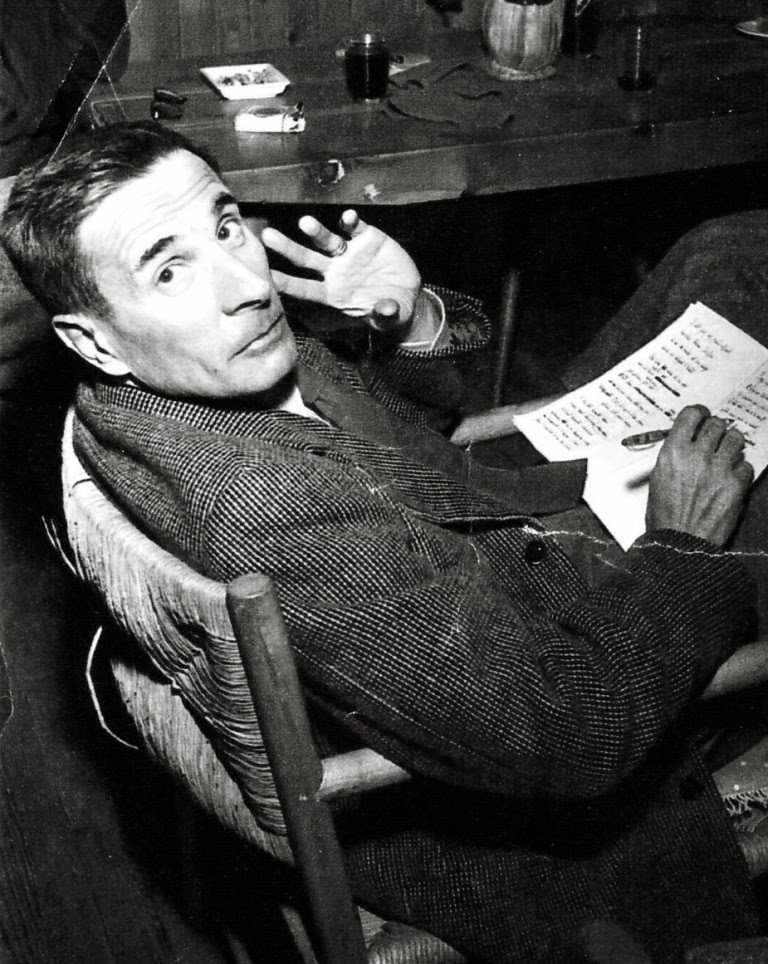

Hoy traigo «El desierto de los tártaros», obra que popularizó a Dino Buzzati (Belluno, Italia, 1906-1972) en el mundo de la narrativa. No es novela de acción, ni hará las delicias de quienes busquen densas historias o complejos personajes. Las virtudes por las que se reconoce como obra maestra son otras. Como curiosidad, fue llevada al cine por Valerio Zurlini en 1976.

Uno debe internarse en «El desierto de los tártaros» cuando huya de toda prisa y atosigamiento lector, cuando persiga páginas intimistas, reflexivas y un atuendo preciosista en el lenguaje. Buzzati se detiene en los detalles. Mima lo cercano, lo cotidiano, lo que sucede en el día a día, explorando el interior de los personajes. Lo valioso es el modo en el que está escrita y la mirada penetrante de Buzzati en la espesura del ser humano. No es extraordinaria por lo que sucede, sino por cómo nos cuenta lo que sucede.

La historia comienza con la llegada del oficial Giovanni Drogo a la Fortaleza Bastiani, una colosal construcción limítrofe con el desierto de los tártaros y el primer destino del joven tras abandonar la Academia Militar. Llega con la inocencia que obsequia la edad y el desconocimiento de que va a transitar por un camino incierto y sombrío. Un sendero que no le amargará la existencia, sino que le hará perder la fascinación de vivir.

Los tártaros son el enemigo del norte, pero no se les ve desde tiempos inmemoriales. La probabilidad de un ataque es más que remota. La Fortaleza es inmensa, solitaria, fuerte, rotunda, absolutamente desnuda y silenciosa, se diría que posee el aire de una cárcel o castillo abandonado, pero también un secreto orgullo difícil de explicar para quienes la habitan. Los militares creen que el día en que los tártaros asomen, librarán una batalla en la que podrán hacer méritos y obtener mejor destino.

Es muy interesante analizar cómo el paso del tiempo hace visible un hecho indiscutible: la estancia en ella cambia a los soldados. Yo digo que les va institucionalizando. Se trata de un proceso lento de adaptación (a las nuevas reglas) basado en el conformismo, similar al que experimentan quienes padecen el síndrome de Estocolmo. Ambos tienen en común que un elemento ajeno a sus vidas (la cárcel, la Fortaleza) satisface sus necesidades básicas (seguridad, alimento, etc.) y no queda otra que adaptarse a él, integrándolo en sus vidas. Los cambios se van dosificando al compás del tiempo y solo cuando uno lleva muchos años de servicio se da cuenta de que no echa de menos los placeres que añoraba cuando ingresó. Puesto que la vida no es más que un conjunto de hábitos, dentro de todo, no se siente desgraciado. Todo cuanto tiene se lo debe a la Fortaleza. Se ha institucionalizado, así lo llamo yo, como sucede a los presos que cumplen cadena perpetua. Lejos queda el contar los días que faltan para solicitar nuevo destino, como hacían los primeros meses de estancia. Adoctrinados como están en una nueva vida, los militares permanecen en el recinto amurallado como en su elemento. Confinados, confiados y conformados.

Avanza la novela y ahí siguen, atrapados en su obsesión, en esa tela de araña construida con cemento y el presentimiento de que cosas grandes y nobles les harán dichosos. Sus reglas espartanas, su rígida disciplina, su orgullo escrupuloso, les hace creer que resistir allí es signo de superación (los apresurados no lo resisten y se largan). Llegados a este punto, viene a cuento la reflexión de Robert Walser en “El paseo”: un hombre no se siente orgulloso de las alegrías y del placer. En el fondo, lo único que da orgullo y alegría al espíritu son los esfuerzos superados con bravura y los sufrimientos soportados con paciencia.

El silencio es un elemento cotidiano. Y la soledad, esa soledad del alma a la que no vieron la cara de jóvenes, es la compañía con la que desean pasar sus días. Una suerte de metamorfosis ha fagocitado las ilusiones y planes con los que llegaron y los ha transformado en otras personas.

Una breve salida de Drogo a la casa donde creció marca un punto crítico en la narración. Al entrar en ella, descubre que todas las cosas y seres que alimentaron su vida se habían modificado, como si el tiempo y la lejanía hubieran extendido entre él y su vida de antes un velo de separación. El afecto de su madre también se ha empañado. Esto le tiñe de una impresión amarga que, paradójicamente, desaparece cuando se interna de nuevo en la Fortaleza. Este es el efecto de la institucionalización a la que me refería. Los muros se han convertido en las paredes de su casa y el cumplimiento de las leyes y costumbres que le imponen, su razón de vida. Dogo se ha institucionalizado cuando ya no lucha por alcanzar una vida distinta a la que tiene, cuando renuncia a la lucha menuda por una vida cotidiana.

Después de pasar treinta años en el mismo bastión, su carrera militar está agotada. Los inquietantes misterios que ocultaba la Fortaleza se le antojan una broma macabra que el destino le tenía preparado. Cuando enferma su cuerpo lo hace también su alma, atormentada por ver acabar miserablemente su vida. Toma conciencia de que va a morir solo, aislado, tanto como el desierto que tuvo delante todos estos años. Triste, sin ninguna concesión para el bienestar («después de todo estaba solo en el mundo y, salvo él mismo, nadie más lo amaba»). Una se pregunta por qué Drogo, en algún momento de la novela, no se cuestiona si acertó o erró al haber escogido llevar esa vida. La reflexión queda para el lector. Él vive sin cuestionarse la posibilidad de estar equivocado. Finalmente, su actitud de aplazamiento continuado de solicitar el traslado y de dejarse llevar por una situación opresora (si bien es cierto que él no la vive como tal) es de tinte kafkiano, por encauzar al personaje a un callejón sin salida. Otras reflexiones que abre el texto son: hasta qué punto la seguridad es un valor contrapuesto a la libertad o si la resignación puede dar sentido a la existencia.

Ahí queda mi recomendación. Si no sabéis qué escoger en vuestra próxima lectura, coged la inquietante senda de Dino Buzati. Tomaos el tiempo necesario para caminar por «El desierto de los tártaros» y escuchad, en cada línea, cómo rechina su exquisita prosa en la gravilla del sendero.

Buenos días y buenas lecturas.